茨城県南の中核として古くから栄えた街や、国内最大の学術都市として開発された街、大和朝廷の東国攻略拠点に、全国有数の野菜の生産地などなど…。当サイトで紹介する、霞ケ浦と筑波山をとりまく15の街々をご紹介します。

(市町村名をクリックすると解説にジャンプします)

土浦市

■概要

古くは水戸街道と霞ケ浦の水運が結びつく水陸交通の要地として栄え、茨城県発足から、県南地域の商業・行政の中心的な役割を担っていた。1929年、現阿見町に海軍航空隊が設置されたことにより、料亭や遊廓等が多く並んだ軍都としての歴史も有する。モータリゼーションの影響により変遷しつつも、現在でも国や県の行政機関、多数の教育機関が立地する、県南の中核となっている。

■産業

生産量日本一の「レンコン」は、その穴の空いた形状から「未来を見通す縁起物」とされている。霞ケ浦沿岸に広がる蓮田(はすだ)は、夏の頃には大輪の花が咲き、景観面でも特色あるものとなっている。

■文化・観光

「亀城公園」」や「中城通り」等の、歴史的雰囲気を残す町並みに、年間を通して観光客が訪れる。日本三大花火に位置づけられる「土浦全国花火競技大会」は、約70万人が訪れる市内きっての行事として、秋の風物詩となっている。また、2019年にナショナルサイクルルートとして選定された「つくば霞ケ浦りんりんロード」のスタート地点であり、近年では訪れるサイクリストが年々増加している。

関連記事はこちら→【土浦市】

石岡市

■概要

古代、「常陸国」として栄え、当時を伝える遺跡や神社など多くの史跡が残されている。霞ケ浦西浦から筑波山の間の肥沃な土地に恵まれ、各種果物等、農産物の生産も盛んである。市内中心部には、昭和・大正の面影を今に伝える「看板建築」も多く残されている。

■産業

筑波山麓では柿やミカン、イチゴなど、果樹栽培が盛んである。特に柿の品質の高さは名高く、「献上柿」として昭和30年より皇室に献上されている。「関東の灘」と称される清酒どころでもある。

■文化・観光

奈良時代の国府である「常陸国府跡」のほか、「常陸国分寺跡」「常陸国分尼寺跡」等の多くの史跡を有する。霞ケ浦沿岸には多くの古墳が残されているが、「舟塚山古墳」は、茨城県内最大の規模を誇る。毎年9月に開催される、関東三大祭の1つ「常陸國總社宮例大祭(石岡のおまつり)」は、幌が付いた巨大な獅子舞い「幌獅子」が特徴で、毎年40万人超が訪れる。

関連記事はこちら→【石岡市】

つくば市

■概要

万葉の昔より信仰の対象とされてきた霊峰・筑波山の南麓に位置し、数多くの研究機関が集積する科学の街・つくば市。かつては農村が広がっていたが、1960年代の筑波研究学園都市としての開発により、現在では国内最大の学術都市となった。2005年のつくばエクスプレス(TX)開通により、市中心部のつくば駅から東京都の秋葉原駅まで最短45分での移動が可能となり、陸の孤島と称されたかつての状態は解消された。なお、市名は「つくば」市であるが、「筑波」山、「筑波」大学等、ひらがな・漢字表記の区分に混乱することがある。

■産業

国や大手企業の研究機関が多数存在し、2万人以上の研究者を有する。このため博士号取得者が多く、「石を投げれば博士に当たる」とも言われており、学校行事等でたまたま話した方が、一家そろって博士だった、ということもしばしばである。海外研究者がパンを好んだことから増加したとされるパン屋の多さから、「パンの街つくば」としての振興を図っている。様々な新ジャンルのラーメン店が鎬を削る、茨城県内のラーメン激戦区でもある。

■文化・観光

日本百名山の筑波山は、観光資源であると共に、古来からの信仰の対象となっている。様々な研究所をめぐる夏休みに実施される「サイエンスツアー」は、最先端研究に触れられる機会として、多くの家族連れでにぎわう。市内中心部に整備された自転車歩行者専用道路「ペデストリアンデッキ(通称ペデ)」の総長は40km以上にもなり、自動車交通マナーが良いとは言い難い(体感としては関東一都六県で最も酷い)茨城県南において、車に怯えることなく歩くことができる貴重な場所となっている。

関連記事はこちら→【つくば市】

鹿嶋市

■概要

北浦と霞ケ浦西浦、利根川水系、太平洋に面する水運の要地であり、大和朝廷の東国攻略拠点である鹿島神宮を中心に、古来より栄えた。現在の鹿嶋市は、平成の大合併により1995年、旧鹿島郡鹿島町が同郡大野村を編入したものである。当初は市名として「鹿島神宮」にちなみ鹿「島」市とすることを希望していたが、佐賀県にすでに「鹿島市」が存在したため、重複を避け鹿「嶋」市となった経緯がある。

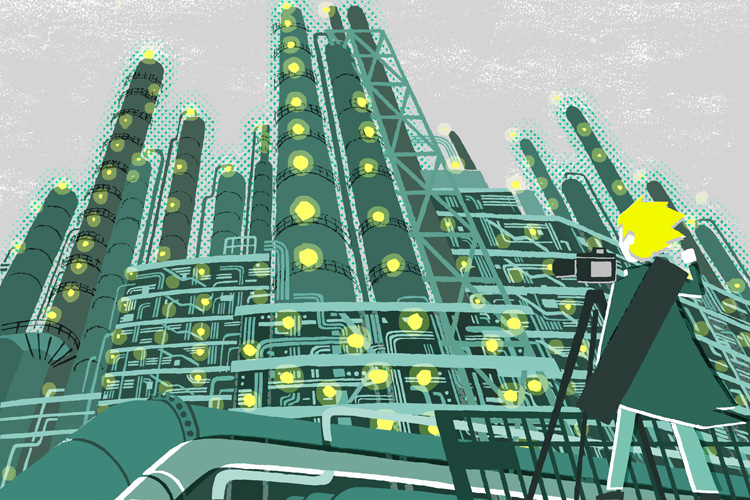

■産業

豊富な水運を背景に、昭和30年代後半、南隣の神栖市にまたがって堀込式港湾である鹿島港を建設し、重工業が誘致された。昭和40年代以降は鹿島臨海工業地帯が形成され、鉄鋼会社や石油コンビナートが立地する工業都市となる。

■文化・観光

Jリーグ鹿島アントラーズのホームスタジアム「カシマサッカースタジアム」やクラブハウスがあり、関東有数の「サッカーの街」として知られる。鹿島神宮は武神「武甕槌神(タケミカヅチ)」を祭神としており、現代に至るまで、武道関係者に篤く信仰されている。年間を通して様々な神事が執り行われ、地域の信仰の拠り所となっている。中でも12年に一度開催される御船祭(みふねまつり)の壮麗さは群を抜き、国内内海での御船祭としては最大の規模を誇る。次回の開催は令和8年8月、県民ならずとも必見である。

関連記事はこちら→【鹿嶋市】

潮来市

■概要

霞ケ浦西浦・北浦・外浪逆浦と、水辺に囲まれた、まさに水郷の街・潮来市。江戸時代に利根川水運の港町として栄え、現在は水郷筑波国定公園の一角となっている。水郷潮来あやめ園を中心としたあやめの名所や、川を巡る十二橋めぐりといった水郷特有の観光名所がある。

■産業

古くからの水郷地帯として、現在でも水田の多い米どころとして知られる。中国料理の素材として用いられることも多い「マコモダケ」が特産であり、道の駅などで様々な加工品として提供されている。

■文化・観光

昭和30年前半頃まで、地域一帯に張りめぐらされた水路では、小型の舟(サッパ舟)が日常の移動手段として用いられていた。毎年5~6月に開催される「水郷潮来あやめまつり」では、サッパ舟で白無垢の花嫁と仲人が嫁入りをする姿が再現されており、往時を偲ばせるその風景に、多くの観光客やカメラマンが集う。

関連記事はこちら→【潮来市】

稲敷市

■概要

北は霞ケ浦西浦、南は利根川に面する古くから水郷地帯であり、現在でも広大な水田が広がる、茨城有数の米どころである。稲波地区に飛来する国指定天然記念物のオオヒシクイ、浮島地区の妙岐の鼻の多種の野鳥など、野鳥観察スポットが多く、愛鳥家が集う。また、ヘラブナ釣り・ブラックバス釣りのメッカとしても知られてる。

■産業

国が地域ブランドとして保護する地理的表示保護制度(GI)に、茨城県で初めて登録された「江戸崎かぼちゃ」は、その厳格な生産体制から生み出されるホクホクとした甘みでファンが多い。その他、茨城県銘柄推進産地に指定されている「浮島れんこん」など、水郷地帯を活かした農作物が生産されている。

■文化・観光

常陸の国と下総の国の境に立地した稲敷市には、数多くの文化財が点在している。国指定重要文化財のレンガ造りの横利根閘門は、時を経た今も現役で使用されている。その壮麗さから「茨城の東照宮」ともいわれる大杉神社は、参拝客で賑わうほか、祭礼の「あんばばやし」が無形民俗文化財に指定されている。

関連記事はこちら→【稲敷市】

かすみがうら市

■概要

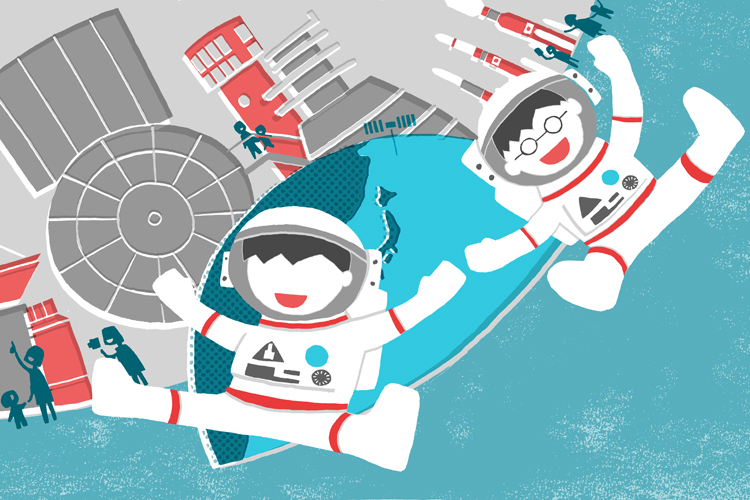

霞ケ浦西浦の北岸に長く伸び、古くから農業漁業がさかんなほか、茨城県内有数の果物産地でもある。湖面に大きな白い帆が映える帆引き船は、霞ケ浦の夏の風物詩として知られる。

■産業

隣接する土浦市とあわせ、日本一のレンコン生産地が広がっている。県内最大の生産量を誇る梨をはじめ、ブルーベリーやブドウ、カキやクリなど、果物栽培が盛んである。また、ワカサギ、シラウオ、カワエビなど霞ケ浦の水産資源による佃煮の生産も県内最大となっている。

■文化・観光

サイクリングや釣り、ボートなど、湖岸を活かした様々なアクティビティを楽しむことができる。その美しさが多くのカメラマンや観光客をひきつける「帆引き船」は、同市出身の折本良平により、明治初期に発明された船の形態である。この発明により、それまで大人数でしかできなかった網漁を、少人数で行うことが可能となった。このことにより、地域の生活は大いに安定したとされる。雄大な帆に、そのような歴史を重ねて見ると、より趣深いかもしれない。

関連記事はこちら→【かすみがうら市】

神栖市

■概要

西は外浪逆浦、東を鹿島灘に面する神栖市は、隣接する鹿嶋市とともに鹿島臨海工業地帯を形成している。1960年より始まった鹿島開発により、それまでの1次産業中心の産業構造から、鉄鋼・石油を中心とした製造業へとシフトした。太平洋岸の波崎砂丘は、日本三大砂丘の一つであり、単一の砂丘としては日本一の長さを誇っている。

■産業

鹿島臨海工業地帯の製造業へとシフトしつつも、農業も依然として盛んである。中でも砂質の土壌と気候特性を活かしたピーマン生産が非常に盛んで、生産量日本一を誇る。

■文化・観光

市内の息栖神社は、鹿島神宮、香取神宮とともに東国三社の一つとして、日々参拝客が絶えない。UFO伝説ともされる市内舎利浜の「うつろ舟」は、同じく同市の「金色姫伝説」とあわせ、日本に養蚕を伝えたものとも言われ、2024年に発売されたゲーム「ウツロマユ」にモチーフとして取り上げられたことで、脚光を浴びている。

関連記事はこちら→【神栖市】

行方市

■概要

霞ケ浦西浦と北浦に面する二湖のまち・行方市は、豊かな水産・農業資源を背景に古代より栄えた。現代においても農業が非常に盛んで、その生産量は農業王国・茨城の中でも屈指である。霞ケ浦湖岸に築造されている三昧塚古墳の出土品は国の重要文化財に指定され、その歴史の古さを物語っている。なお、行方市は「ゆくえし」ではなく「なめがたし」である。県外の人間はまず初見で読むことができない、難読地名である。

■産業

土質の良さと気候から、様々な農産物が栽培されている。中でもサツマイモ、みず菜、せり、エシャレットなどは全国有数の生産地である。古来より霞ケ浦とかかわりの深い魚・鯉の養殖も盛んで、出荷量日本一の一大産地となっている。

■文化・観光

どぶろく祭や馬出し祭、暴れ御輿が特徴の山田祇園など、その歴史に根差したユニークな祭礼が数多く残り、地域の文化的豊かさを物語っている。対岸のかすみがうら市は、新選組参謀を務めた伊藤甲子太郎を輩出しているが、行方市には新選組初代局長・芹沢鴨の生家があり、新選組に縁の深い地域でもある。

関連記事はこちら→【行方市】

鉾田市

■概要

南に北浦、北に涸沼、そして東は鹿島灘に囲まれた鉾田市は、温暖な気候と良好な土壌から農業がさかんで、全国有数の野菜の生産地となっている。市内には野菜の直販所が数多くあり、新鮮な野菜を求める人で賑わう。茨城のゴールドコーストとも呼ばれる大竹海岸は、その雄大な風景はもちろん、潮干狩りや海水浴、サーフィンなどを楽しむ人たちに人気。

■産業

産出額全国1位のメロンやサツマイモをはじめ、イチゴ、ホウレンソウなど、数多くの野菜が全国屈指の産出額となっており、「日本でいちばん野菜をつくっているまち」として知られる。

■文化・観光

メロン・イチゴなどは観光果樹園も盛んであり、果実を摘み取ってその場で味わうことができる。当地の温泉は土壌中の「フミン質」に由来するコーヒーのような黒褐色をしており、そのユニークな泉質は、地元のみならず遠方の温泉ファンも引き付けている。

関連記事はこちら→【鉾田市】

小美玉市

■概要

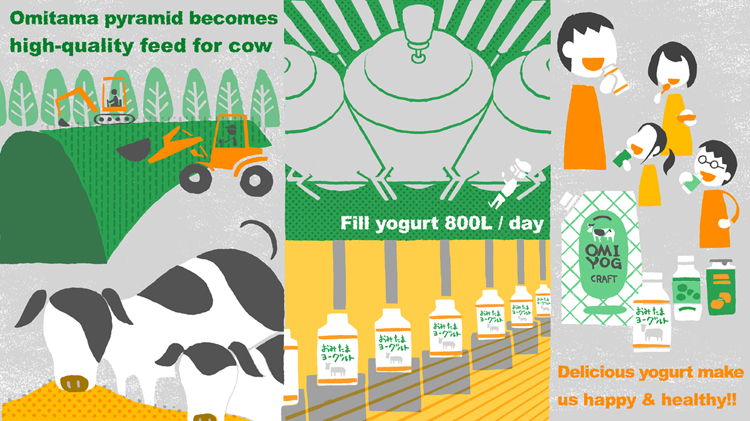

霞ケ浦西浦の北端に位置し、航空自衛隊百里基地と民間共用化した「茨城空港」が平成22年に開港した。中国等の国際線をはじめ、札幌、神戸、福岡、沖縄など国内の主要観光地を結ぶ、北関東の空の玄関として定着している。鶏卵生産量全国1位、生乳生産量県内1位を誇る畜産王国でもある。

■産業

県内1位の生産量を誇る新鮮な生乳を用いたヨーグルトは、その質の高さで高い評価を受けており、2018年に第1回全国ヨーグルトサミットin小美玉が開催された。また、全国1位の鶏卵と生乳による、高品質なプリンが市内各所で作られている。茨城空港は、ローコストで使い勝手の良い空港として定着し、コロナ禍の期間を除き、堅調に利用者が増加している。駐車場が何日停めても無料である点も、地味な点ながら評価が高い。

■文化・観光

航空自衛隊百里基地で開催される「百里基地 航空祭」は、毎年約5万人の航空ファンが集まる人気航空イベントである。

毎年5月と7月の年2回しか見られない、筑波山頂付近に太陽が沈む「ダイヤモンド筑波」や、希望ヶ丘公園の500万本のコスモスなど、豊かな自然景観を楽しむことができる。

関連記事はこちら→【小美玉市】

阿見町

■概要

古くから畑作を中心とする農村地帯であったが、1921年(大正10年)の霞ケ浦飛行場開設、翌年の霞ケ浦海軍航空隊開隊により、海軍航空の地として賑わうこととなる。1939年(昭和14年)には、神奈川県横須賀市から少年航空兵養成機関・予科練が土浦海軍航空隊に移転し、海軍航空兵育成の一大拠点となる。そして戦後は自衛隊の設置にともない、旧予科練一帯が土浦駐屯地ならびに霞ヶ浦駐屯地として再度防衛用地となるなど、まさに軍と共に歩んだ町である。2023年に人口が速報値で5万人を突破し、町は今後2025年の国勢調査の結果を受け、2027年の市制施行を目指すとしている。

■産業

1970年代以降は首都圏への通勤者に向けた住宅開発、工業団地の造成や工場誘致が進んだ。また、旧海軍用地の一部が転用された霞ヶ浦農科大学が茨城大学農学部となり、加えて茨城県立医療大学が開学するなど、大学の街としての性格も持つ。農業では、豊富な水資源と温和な気候を背景に、メロンやれんこん、タケノコなどが名産となっている。

■文化・観光

平成21年に開業したあみプレミアム・アウトレットは、年間300万人を超える観光客が訪れる。翌平成22年に開館した予科練平和記念館は、阿見町の貴重な歴史遺産である予科練、旧海軍航空隊の記憶を現代に伝えている。

関連記事はこちら→【阿見町】

美浦村

■概要

霞ケ浦西浦の南岸に位置し、日本考古学の原点である縄文遺跡・陸平貝塚が発見された美浦村。日本競馬会の中心地、JRA美浦トレーニングセンターがあることでも有名。湖面では、ウインドサーフィンや釣りなどのレジャーが行われている。

■産業

昭和53年、日本最大級の規模と設備を誇るJRA美浦トレーニングセンターが開場した。東京ドームの約48倍にもなる約66万坪の広大な敷地内には、様々な調教施設があり常時2,000頭を超える競走馬がトレーニングを行っている。毎週土日の「馬に親しむ日」では、一般人も厩舎エリアの見学が可能となっている。

■文化・観光

明治12年(1879)に東京大学生の佐々木忠二郎と飯島魁により、日本人の手による初めての本格的な発掘調査がおこなわれた遺跡「陸平貝塚」は、日本考古学の原点ともいわれている。時を経て平成10年、研究者や開発企業、地元住民が一体となった活動により、国の史跡指定を受けた。

1938年、大日本帝国海軍航空隊の部隊の一つ「鹿島海軍航空隊」が開隊し、主に水上機の訓練を行っていたが、終戦とともに解隊。2023年、基地跡地の一部を利用した大山湖畔公園が開園した。

関連記事はこちら→【美浦村】

桜川市

■概要

古来より「西の吉野、東の桜川」と言われるほど、桜の名所としで知られる桜川市。能を大成させた世阿弥が、謡曲「桜川」において当地を舞台としている。国指定史跡・真壁城跡の中世城下町に起源を有する真壁地区は、近世以来の地割りがよく残る、茨城県唯一の重要伝統的建造物群保存地区となっている。

■産業

日本有数の採石地であり、石材業が盛ん。産出される真壁御影石による真壁石燈籠は、国の伝統工芸品に指定されている。温州ミカンの北限地でもあり、山の斜面の「斜面温暖帯」という現象を活かし、観光みかん園が並んでいる。

■文化・観光

安産子育で有名な雨引観音をはじめ、数多くの古刹が存在する。重要伝統的建造物群保存地区の真壁の街並みを舞台に開催される「真壁のひなまつり」は、地元有志が手作りで始めたものだが、現在では約6万人の観光客が訪れる、市内きっての行事へと成長した。

関連記事はこちら→【桜川市】

香取市

■概要

現在、外浪逆浦で霞ケ浦水域に接する千葉県香取市。古代、この水域は現在の霞ケ浦西浦、北浦、外浪逆浦、印旛沼および手賀沼までつながる「香取の海(かとりのうみ)」と呼ばれる広大な内海であった。干拓等で姿が変わりつつも、その水運に根差して河港商業都市として栄え、市内小野川沿いには、重要伝統的建造物群保存地区であり、三大小江戸の一つに数えられる「佐原の町並み」が残されている。また、東国三社の一つ香取神宮をはじめとする、数多くの歴史的資源に彩られた街である。初めての実測による日本地図を作り上げた伊能忠敬を輩出した土地でもある。

■産業

川越市、栃木市とならび、三大小江戸とされる「佐原の町並み」を観光資源とし、様々な取り組みがなされている。歴史的外観を維持しつつ、現代的機能を上手に取り入れた建築群が並び、修学旅行生からインバウンド観光客まで、幅広い客層を取り込んでいる。水郷地帯として米の生産がさかんであり、千葉県第1位の出荷量を誇る。

■文化・観光

平安時代の格付けランキング『延喜式』神名帳において、「神宮」と記されたのは、伊勢神宮・鹿島神宮・香取神宮の3社のみである。このように、古来より崇敬を集めてきた香取神宮をはじめとする、多くの歴史資源に触れることができる。「佐原の町並み」で行われる「佐原の大祭」は、ユネスコ無形文化遺産に登録されており、豪快な山車の曳き回しと伝統的な町並みが織りなす風情を求め、35万人もの観光客が訪れる。

関連記事はこちら→【香取市】